-

现代国内炼铁,使用钟式炉顶的高炉已愈来愈少,偶而能有机会接触钟式炉顶,也算是年青一代炼铁者难得的际遇,或能抓住机遇学习研究一下,必会丰富不少有关炼铁料制的经验与阅历。

钟式炉顶的布料制度有倒装正裝,分装同装,正同装倒同装,正分装倒分装,花装等等,这些纷繁复杂的装料制度已经随着无钟炉顶的普及推广而逐惭退出了历史舞台,一个方便易调的布料角度轻易的将钟式炉顶所有的料制简单扼杀了。也应了当前流行的一句话:击败你的不是同行,是跨界。

除却那些纷繁的料制,常用来调节高炉布料方式的方法还有料线。熟读炼铁理论的同行也都知道提料线发展边缘降料线压制边缘的道理,老一辈的炼铁操作者也经常会用料线调节布料与煤气流分布。然而就是这唯一尚留的传统调节布料的方法,目前也大有被溜槽简单的布料角度调整所取代的趋势。许多新一代的炼铁者对料线调整布料的方式已逐惭变得漠然与鄙视,历史的车轮正无情的辗压着老一辈炼铁者对钟式布料的认知,先前无数知识的积累再也经不住岁月的洗涤,传统的经验在日新月异的科技面前愈发显得苍白与无奈。

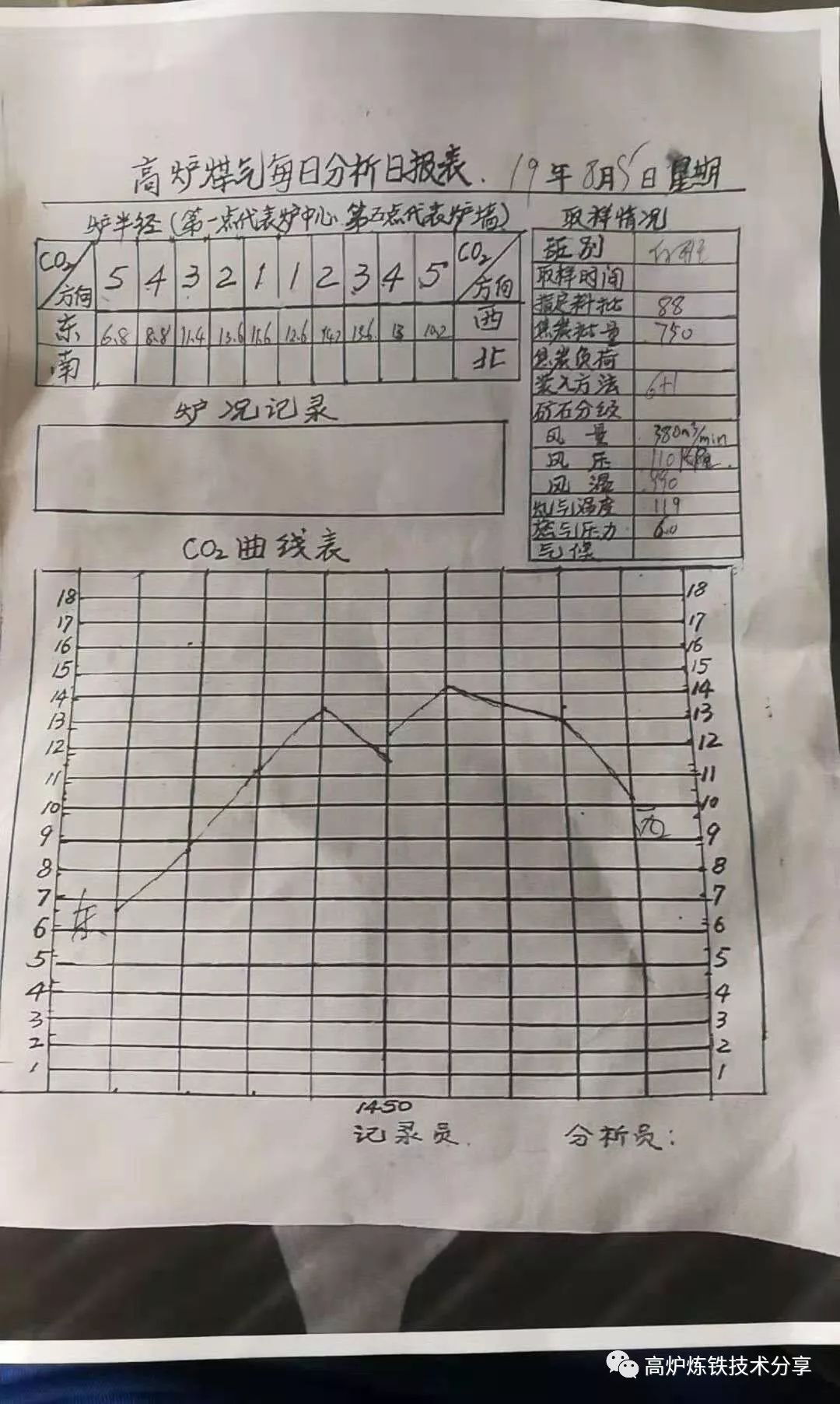

一位使用钟式炉顶的朋友,日前发来一份炉喉煤气取样曲线如下,

从曲线看,峰值在第2点,且明显5点低于1点较多,属较典型的边缘发展型气流,其采用的料制为料线1.2米,初期料制4ppkk+1kkpp,因为边缘气流较盛,为了得到压制边缘气流的效果,后改为6ppkk+1kkpp,边缘气流仍然一如既往的旺盛。单从料制分析,正装比例由初期的80%增加到之后的86%,显然正装比例增加了不少,至少应该可以稍微压制一下边缘气流,但实际其效果并不明显。从炉喉煤气取样看,仍然呈边缘发展形煤气分布。

为什么已经釆取了强烈的压制边缘气流的料制,却很难得到预期的效果呢?我们知道,影响炉喉煤气流分布的因素,一是通过装料制度利用矿焦的安息角差异来改变矿焦在边缘与中心的分布比例,从而得到不同的炉喉煤气分布,二是通过改变炉料堆尖距离炉墙的位置,利用炉喉料面的深浅不同来影响煤气流的分布。从上图煤气曲线的形态不难想到,其炉内炉料的堆尖应该靠近中心,位于煤气曲线的峰值2点处。改变正倒装比倒,虽然可以改变边缘与中心的焦矿分布比例,却很难改变炉料堆尖的位置,而我们知道,通常炉料堆尖的位置也是煤气阻力最大的位置,即气流最不发展的位置。所以形成了上图的煤气曲线。想要改变炉料堆尖的位置,对于钟式炉顶来说,最简单的方式莫过于改变料线,通过适当降低料线深度,促使炉料堆尖向靠近炉墙的方向移动,从而改变煤气分布使曲线峰值向外即3点移动,所以我给出的建议是将料线改为1.3-1.4米下料,或可收到较理想的效果,鉴于钟式炉顶布料器的特点,料制还是4ppkk+1kkpp较好。

举出此例,无非是想要说明确定合理的料线对于钟式炉顶的重要性。也可以说,料线调整是钟式炉顶调整布料的一种不可替代的调整手段。这是由钟式布料的特点决定的。料线配合料制可以得到比较完美的煤气曲线。料线是钟式高炉改变炉料堆尖的唯一可调手段,在钟式高炉的布料调整中有着举足轻重的地位。也许有朋友会不以为然,钟式炉顶在现有炼铁界已属凤毛鳞角,这种古老的调整方法已即将成为美好的不可逆的回忆,无需再去花费更多的精力去研究与探讨。那么,现代广泛应用的无钟炉顶,通过布料角度的调整是否可以完全取代料线的调整呢?不可否认,通过改变溜槽布料角度与环数可以方便的将炉料布到我们想要的任一位置,更可方便的移动焦矿平台,似乎料线的存在已毫无意义。

料线调整对于无钟炉顶的布料及煤气流分布的影响程度,我们还需要在不断的实际操作中总结摸索。不过对于老一代的高炉操作者来说,很难割舍对于调整料线的敬畏与依恋的情怀。无论是贪恋过往的辉煌,还是对无限简单化的溜槽布料的迷茫,都不得不承认,通过调整料线控制煤气流分布的手段依然可能在日常的操作与调整中得到应用,料线作为高炉操作中的一项重要参数,仍具有重要的意义。

笔者也是始自钟式炉顶的操作一路走来的,难免对料线的调整情有独衷,在我看来,至少还有一些牵强的理由,使我对调整料线难以释怀。

首先,生产中因各种原因,使料线低于规定料线的时侯,通常需要以矿焦同收角度的方式来弥补因空料线所造成的布料失真(不管是1000mm收两度还是300mm收一度也好),似乎通过布料角度的精确校准可以完全得到等同于正常料线时的料面形状与煤气分布。但实际上,因为流槽布料角度与炉料堆尖并不是完全的简单的线性关系,其在下料过程中,会随料线的深度而呈逐步的发散态分布,并且,因料线高度增加,炉料落下时对料面的冲击力也会增加,炉料落下接触料面时的滚动效应也会随料线高低的不同而不同,从而使得既使我们精确的收放了角度也很难得到不同料线时的相同料面形状。应该说料线越深,料面越趋于平坦,每一环布料的堆尖亦越不明显,布料平台也有增宽的趋势。

其次,做为微调的手段,调整料线仍然具有一定的意义。对于新开高炉或大修后开炉,尽管于开炉装料初期,都会依布料方程计算配合实测炉料落料点碰撞点落料规迹等诸多测试,然而实际运行后总难免存在偏离实测的现象,会有或多或少的不如意,通过料线的微调可以很快适应炉况纠正偏差。另一方面,正常生产中也总有需要微调的炉况以追求最佳的指标,当调整布料角度感觉幅度偏大的时候,调整料线未尝不是一种较好的调剂手段。

最后,个人认为,寻求合适的料线与合理布料矩阵相结合,仍然是当前高炉操作者需要不断努力的方向,合理的布料矩阵固然重要,料线对于布料的影响仍然不容小觑。

小结:1通过调整料线来调整炉喉布料及煤气流分布是钟式炉顶常用的方法之一。

2 料线调整对于无钟炉顶来说,其作用已逐步弱化,但作为一种调整布料及煤气流分布的手段,仍会长期存在。

3 作为对布料矩阵调整的补充,正确运用料线结合布料矩阵的调整,可以不断优化冶炼指标,改善煤气分布。

4 文章仅代表个人观点,由于能力及水平有限,特别是对溜槽布料与料线的论述,仅凭经验,缺少必要的计算实例和实测数据,有点空洞,难免贻笑大方。

(责任编辑:zgltw)