-

杨芸

(中冶赛迪工程技术股份有限公司)

摘 要 为研究高炉炉况变化情况以及其影响因素,针对1780m3高炉的炉况波动进行分析,并从原燃料条件、操作制度、出铁管理等方面,对引起炉况波动的影响因素进行了研究。通过分析,得到了炉况波动变化规律及其影响因素,并针对性地提出了改善炉况的措施。

关键词 高炉炉况 操作制度 原燃料 出铁管理

1 引言

炉况的稳定发展是实现高炉高效低耗的基础,然而不少高炉在实际生产中,往往难以准确评估造成炉况波动的原因,从而失去了调整炉况的最佳时期,造成不必要的损失[1-2]。因此在日常高炉生产管理中,需要实时跟踪和掌握炉况的波动情况,并且能根据各种因素的变化及时发现造成炉况波动的原因,进而有针对性的加以解决。

根据某1780m3高炉(以下简称A高炉)近两年的生产实践,探讨在炉况出现波动情况下,如何全面分析各种影响因素,从而从根本上寻找出炉况的波动原因,为稳定生产提供科学的决策。

2 炉况波动判断

2.1 经济指标

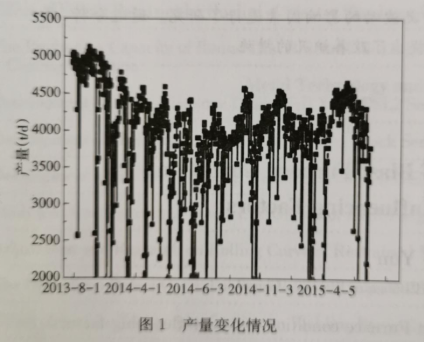

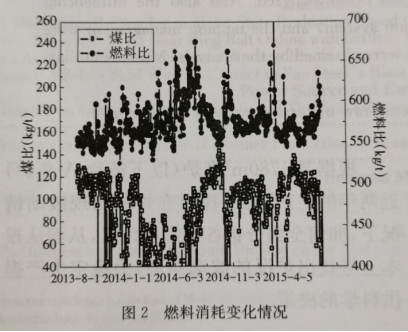

一般情况下,如果炉况出现波动,首先反映在经济指标,如产量、焦比、煤比、燃料比等,即产量出现下降,燃料消耗增加,图1和图2分别为A高炉的产量和燃料消耗变化情况。

可以看出,产量自2013年9月份以来明显下降,2014年7月份后有所回升,但一直存在波动。而燃料消耗也和产量的变化规律相似,当产量回升时,燃料比下降。煤比也能及时的反映出炉况的变化,当炉况不好时,一般煤比也会下降。

2.2 生产指标

生产指标主要是与高炉运行状态紧密相关的气流分布、透气性、煤气利用率等参数,这些参数能宏观地表征出高炉内部的反应情况,为高炉生产提供监控手段。

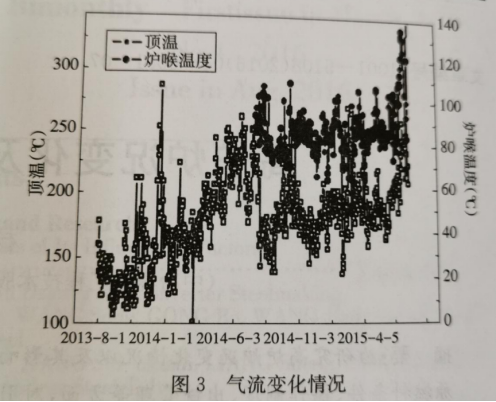

由于A高炉没有十字测温,因此观察气流分布情况以顶温和炉喉温度分别代表中心气流和边缘气流的波动(见图3)。顶温波动较大,从炉况较好时的不到150℃增加到超过250℃,2014年7月有所回落,但一直处于高位运行,说明气流总体较旺。边缘炉喉温度近期也出现升高的情况,表明边缘有所发展。

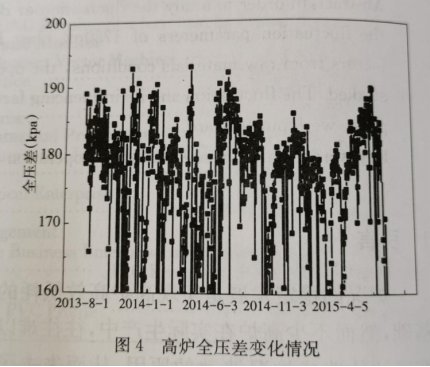

全压差变化见图4,作为近2000m3的高炉,全压差基本在180kPa以上,整体压差偏高。说明高炉透气性较差,同时也表明高炉气流分布不太稳定。

3 影响炉况波动的因素分析

影响炉况波动的因素很多,但归纳起来主要有设备问题、原料条件变化、高炉操作制度的变化、出铁制度变化等[3],由于近两年来A高炉没有发生相关设备问题,因此以下就从原料、操作、出铁等这几方面对引起高炉炉况波动的原因进行全面分析。

3.1 原料变化的影响

3.1.1 炉料结构

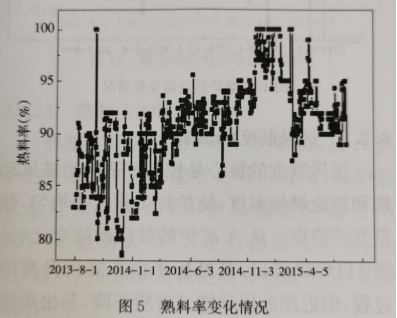

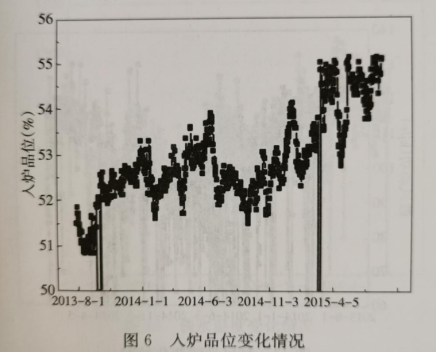

熟料率自2015年4月份后有所降低,但整体基本保持在90%左右,见图5。从入炉品位看,从51%持续增加到55%,说明入炉原料条件逐渐变好,见图6。

3.1.2 烧结矿

由于A高炉炉料结构中主要以烧结矿为主,因此重点分析烧结矿的性能变化情况。

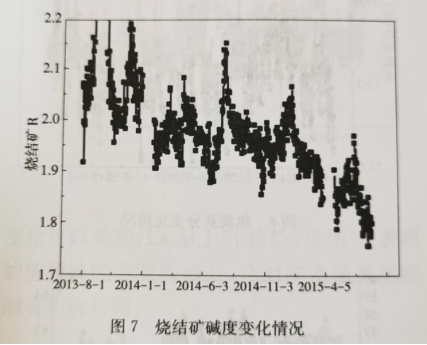

烧结矿品位持续提高,这直接影响入炉品位的提升。但烧结矿的碱度却有所下降,具体见图7。碱度的下降易引起烧结矿强度的降低,这对炉内透气性产生不利影响。

3.1.3 焦炭

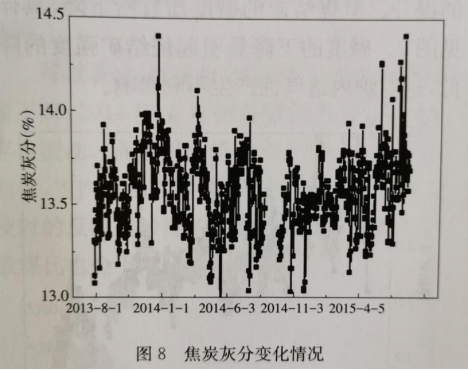

焦炭的指标主要观察灰分、S、粒度、冷强度、热强度等性能的变化情况。通过全面梳理焦炭指标,发现灰分和热强度变化较大。灰分变化见图8,波动基本在13%~14%之间,但数值偏大,这对炉况的稳定不利。

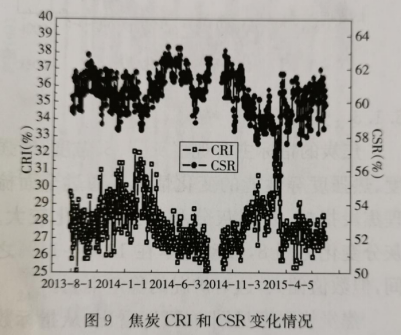

焦炭热强度见图9,可以看出,从指标数值上,CRI基本在27%以上波动,CSR多数小于62%,且两者的波动较大,指标控制不太稳定。这说明A高炉在焦炭指标的控制方面还需进一步优化提升,以避免影响炉况的进一步波动。

3.2 高炉操作的影响

高炉操作主要以传统的四大制度作为分析思路[4],从这几个操作制度的变化情况中寻找影响规律。

3.2.1 布料制度的影响

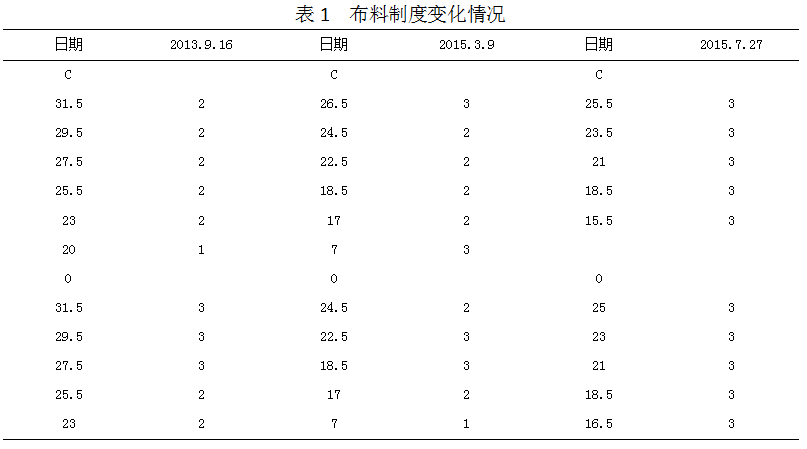

布料制度在炉况较好时的2013年9月份,基本表现为矿焦同角,且适当的压边。而后续几经调整,从2015年的几个料制看,出现了一些变化,如最外角缩小、矿角比焦角小,这种调整增加了边缘活跃度。

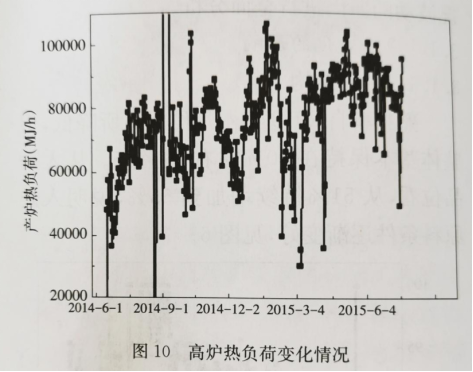

布料制度对气流的影响比较直接,从热负荷变化情况可以看出,放边的布料制度引起了边缘的大幅活跃,热负荷波动增加了近一倍,达到9万MJ/h,近一个月来略有下降,但依然处于8万MJ/h的高位。边缘波动极易影响炉身中下部冷却壁的安全,这从该高炉的冷却壁水管损坏加剧可以得到印证。

3.2.2 送风制度的影响

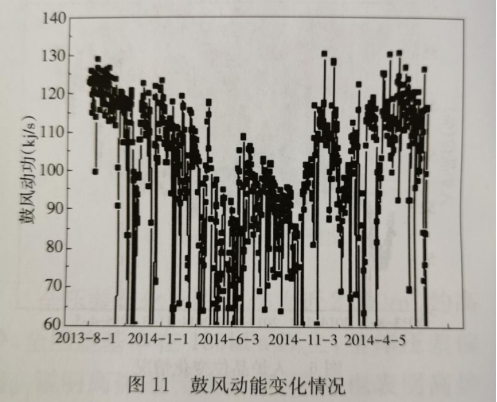

送风制度的核心是控制好适宜的鼓风动能和理论燃烧温度,使炉缸工作状态均匀,热量充沛稳定。从A高炉的鼓风动能变化(见图11)可以看出,其经历了由下降到升高的过程,但近期鼓风动能又有所下降,易出现波动,这对炉缸活跃状态将产生不利影响。

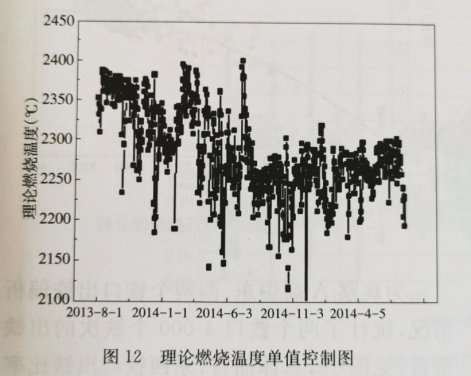

理论燃烧温度(见图12)2014年7月以来,下降了近100℃,这对炉缸热状态的稳定有较大的影响,分析其变化的原因,主要受煤比与富氧匹配性不好的影响,当2014年7月后煤比开始提高的情况下,富氧率却一直未能增加,由此导致了理论燃烧温度的下降。

3.2.3 热制度的影响

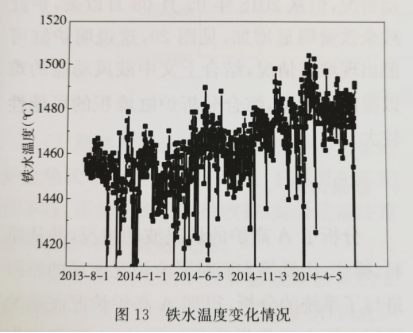

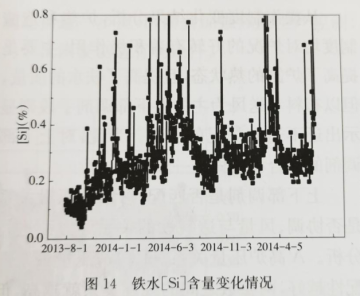

热制度是保证高炉顺行的前提,从A高炉的铁水温度及炉温变化可以看出,其炉热状态整体是在向热,铁水温度升高了约30℃,炉温则从0.1%左右提高到0.3%左右,这对高炉的炉况恢复具有积极作用(见图13、14)。

3.2.4 造渣制度的影响

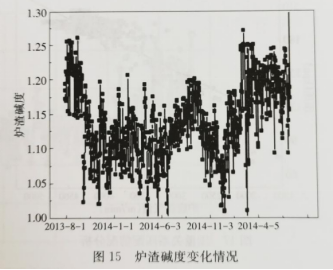

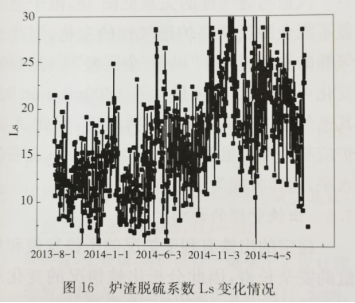

炉渣碱度波动较大,2015年4月份后控制在1.2左右,碱度升高对于炉缸热稳定性有促进作用,见图15。此外从炉渣脱硫系数变化可以看到,Ls呈上升趋势,见图6,表明炉渣脱硫能力有所提升,这对铁水质量的控制有积极作用。

3.2.5 上下部调剂的匹配性分析

从操作制度变化结果分析,炉热和造渣制度均对炉况的好转有着积极作用,主要是提高了炉缸的热状态,且提高了铁水的质量,但以布料和送风为主的上下部调剂手段则显示出还不适应炉况的波动。为此,对上下部调剂的配合程度做进一步分析。

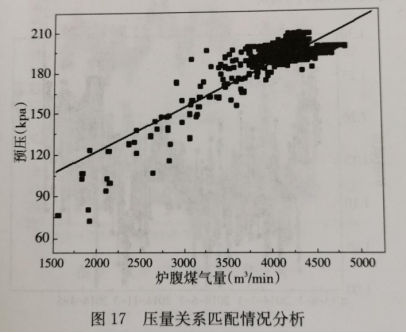

上下部调剂是否匹配,可以从压量关系是否协调、风量与透气性的关系等方面进行分析。A高炉压量关系见图17,压量关系匹配性越好,两参数之间的线性关系就越高,但观察A高炉的压量关系,发现其线性关系不佳,散点较多,因此表明A高炉的压量调整方面还有改善空间。

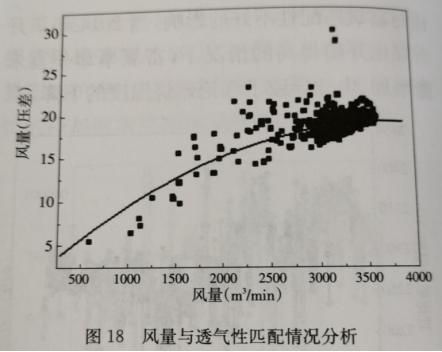

风量与透气性的关系见图18,由于全压差不能全面反映高炉透气性的变化,因此透气性的表征引入了“风量/全压差”[5],从曲线变化可以看出,当风量大于3400m3/min时,其透气性才会最佳,且保持稳定,因此A高炉应努力使风量提升至3400m3/min左右的水平,这样才能为炉况恢复提供基础。

3.3 出铁管理的影响

稳定的出铁有利于炉况的平稳发展和炉缸的安全长寿,因此分析出铁情况的变化对于寻找炉况波动的原因至关重要。

3.3.1 出铁偏析情况分析

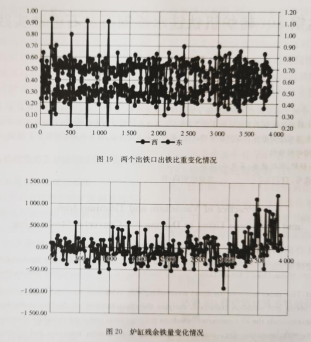

为观察A高炉东、西两个铁口出铁偏析情况,统计了两个铁口4000个铁次的出铁重量,见图19,总体而言,东西铁口出铁比率分配比较平衡,没有出现长期单铁口出铁的情况,出铁偏析情况较少。

3.3.2 炉缸残余铁量分析

对上述4000个铁次每次出铁的实际重量以及理论重量进行统计和计算,两者相减得到每个铁次炉缸的理论残铁量。在2015年3月以前,残铁量基本保持正常的上下波动情况,但从2015年05月08日以来,炉缸残余铁量明显增加,见图20,这说明炉缸可能出现堆积情况,结合上文中鼓风动能的难以提高的现象,综合分析炉缸堆积的可能性较大。

4 结果讨论

分析了A高炉的炉况波动情况,并从原料、操作、出铁等方面对影响炉况波动的原因进行了系统的分析,得到A高炉炉况波动的原因主要在于焦炭质量的波动、上下部操作的不匹配性、以及炉缸有堆积,并提出了针对性的解决措施,具体结论如下:

(1)入炉原料条件整体向好,对炉况恢复打下了良好的基础,但需注意解决烧结矿碱度下降造成的强度降低的问题。

(2)焦炭质量控制不佳,尤其灰分和热强度还需进一步提升,需要加强焦炭生产控制,为炉况恢复创造有利条件。

(3)热制度和造渣制度控制较好,对稳定炉缸热状态有积极作用,但上下部调剂匹配性不佳,压量关系还有待改善,此外还需注重全风操作,控制好透气性。

(4)从鼓风动能以及炉缸残余铁量的变化趋势,可以判断炉缸有一定的堆积,因此炉况恢复还需重点考虑如何有效解决炉缸堆积问题。

5 参考文献

[1] 王建民,马金芳,马国梁.迁钢1号高炉炉况失常恢复实践[J].炼铁,2013,(5):35-37.

[2] 张庆喜,刘超志.武钢5号高炉炉况失常的分析与处理[J].炼铁.2006(01):40-45.

[3] 张贺顺,马洪斌.首钢调整高炉煤气分布的生产实践[J].鞍钢技术,2010,(2):43-47.

[4] 周传典,高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2009,313-358.

[5] 项钟庸,王馁留.高炉设计一炼铁工艺设计理论与实践[M].北京:冶金工业出版社,2009,164-165.

(责任编辑:zgltw)