-

朱 海

(涟钢铁前技术办)

摘 要 通过提高原料质量,摸索合理的装料制度,优化铁前管理,涟钢8 号高炉自2017 年7 月开始,炉况始终处于一个比较稳定的状况,产量指标稳定,高炉利用系数稳定在2.50 水平,同时燃料消耗指标也有较大进步,由之前545 kg/t.Fe 降至当前520 kg/t.Fe 左右水平,取得了明显的经济效益。

关键词 高炉 波动 稳顺 措施

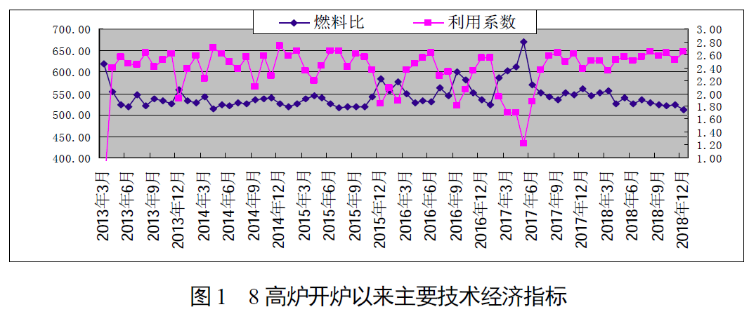

涟钢8 号高炉于2011 年10 月12 日开始建设,有效设计容积为2800m3,配备32 个风口送风,4 个铁口,为矩形出铁场,采用并罐无料钟炉顶,软水密闭循环系统,大块炭砖及陶瓷杯复合炉衬炉缸炉底结构,螺旋筒式旋风重力粗煤气除尘器,布袋干法除尘系统,高温顶燃式热风炉系统设附加燃烧炉及板式换热器。高炉于2013 年3 月22 日14:58 点火送风,前期由于自身经验不足,炉况难以持续稳定顺行,后通过提高原料质量,摸索合理的装料制度,优化铁前管理等,自2017 年7 月开始,8#高炉实现长期稳定。开炉以来主要技术经济指标如图1 所示。

由图1 可以明显看出,8 高炉从开炉至2017 年1 月,高炉生产指标完成情况整体尚可,但是好的指标时间不能持久保持,总会出现顺行一段时间后炉况出现波动的情况,表现为量压稳定性降低、波动增大,走料不均匀,风量水平难以维持,煤气利用率下行且不稳定,致产量降低、消耗升高,尤其2017 年2 月-6 月,高炉出现了一次较大的失常,滑料、滞尺现象严重,炉芯温度急速降低,由2月初550℃至6 月418℃,与此次波动前历史最高625℃比,已经下降200℃,同时也低于投产初期稳定时的温度450℃,炉缸活跃度严重降低,风口破损频繁,仅5 月损坏风口就达73 个,多次休风更换风口,5 月份休风率、慢风率共计高达80%,煤气利用月平均33.52%,产量、消耗水平严重偏低,后通过一系列的摸索,终于在2017 年7 月开始好转,且维持较好的炉况至今。

1 前期存在主要问题

a. 原、燃料条件欠佳。8 高炉焦炭主要为焦化厂6m 焦炉的自产干熄焦,烧结矿主要使用的是三烧车间130m2、180 m2 烧结机的烧结矿,受成本压力和自身工艺及设备条件限制,质量难以持续稳定,波动较大;同时块矿品种杂,加之筛分管理不够,含粉偏高。

b. 调剂方法单一,缺乏创新。受固有思想限制,调剂思路不开阔,调剂效果有限,且调整缺乏耐心,幅度及节奏把控不足。

c. 炉前及上料系统管控不够。一方面,炉前出铁不理想,渣、铁难以及时排出高炉,不利于炉缸活跃及高炉顺行的提高;另一方面,多方因素致低料线较多,破坏了炉内气流及热制度的平衡,引起量压及炉温的波动。

2 措施

2.1 提高精料水平

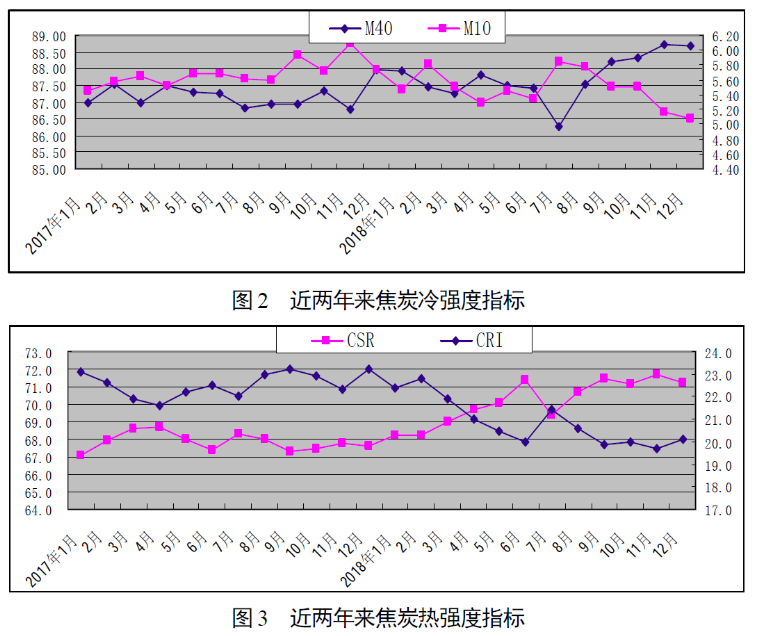

一是改善焦炭质量。大力加强配煤的稳定性、提高焦肥煤配比、减少加热煤气倒换次数变化、强化焦炉工艺及加热参数的控制等,从炼焦原料和炼焦过程控制提升焦炭质量,焦炭质量有明显提高,M40 由2017 年平均87.20 %提升至2018 年平均87.77 %、CSR 由2017 年的平均67.90 %提升至2018年的平均70.19 %,近两年来的主要指标如图2、图3 所示。

二是改善入炉含铁原料质量水平。烧结矿增加单品种大比例矿种,减少配矿品种数量,减少利废物使用量,同时优化烧结车间各工艺参数,多管齐下提高烧结矿质量,烧结矿转鼓由2017 年的平均78.09 %上提到2018 年的平均78.70 %;球团矿加大外购优质球团的采购力度;块矿方面,减少块矿使用品种,停止大宝块、海南块等高硅低品位块矿,增加优质的南非块使用量,同时抓好筛分,严格控制入炉粉末,8 高炉灰铁比由2017 年的23.11 kg/t降至2018 年的17.73 kg/t。

2.2 探索合理的制度

一是取消分级入炉。8 高炉槽下设备配备了烧结矿分大、小烧分级入炉,但由于对小烧的使用理解不够深刻,始终达不到预期的调整效果,尤其在炉况失常期间,对于小烧的使用尤其不明确,鉴于此,于2017 年5 月正式取消小烧的分级入炉,由之前的一批料分三步改为只分两步。

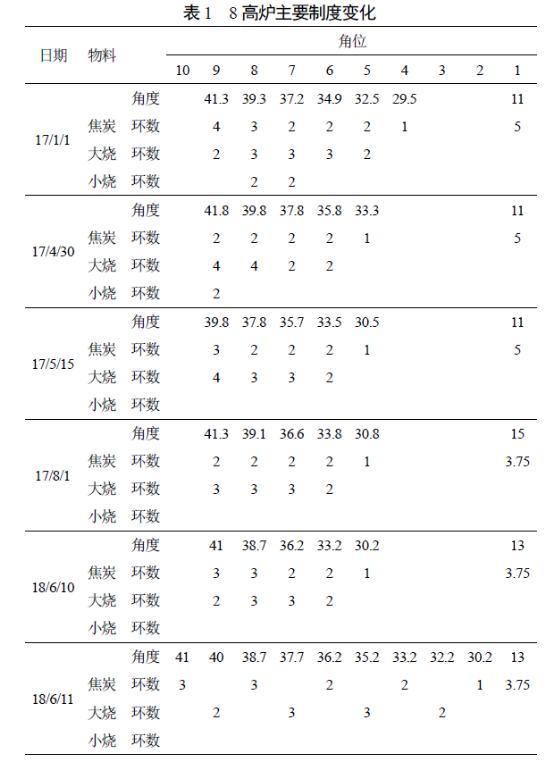

二是优化布料矩阵。在烧结矿分级入炉取消后,在相当长的一段时间内小烧的使用影响还在,对于边缘气流的控制上,总担心边缘气流有过于发展的可能,后经过尝试,逐步减轻边缘的矿焦比,至2018年6 月,由刚取消小烧时的边缘两环的矿焦体积比2.1 变为1.6 左右,边缘气流与前期相比有了明显发展,此期间,高炉炉况基本维持稳定,但燃料消耗指标却难以改善。之后,为彻底改观8 高炉燃料消耗指标,同时更进一步的发挥产能,高炉于2018年6 月进行了一次大胆尝试,由之前“矿焦平台+中心焦柱”的布料结构改变为“焦+矿焦平台+中心焦柱”的布料结构,边缘气流得到进一步的发展,自此,8 高炉的燃料比得到大幅度改善,由之前的545kg/t.Fe 降至520 kg/t.Fe 左右,同时由于两股气流的均衡发展,炉况稳定性进一步加强,高炉的铁水产量较之前更上一个台阶。主要的制度变化如表1。

2.3 铁前系统管控

组织相关人员学习考察,迅速在炼铁工序试行高炉体检制度,经多次调整与完善,业已形成一套能够对高炉炉况变化作出及时准确反应的制度与机制。并逐步将体检制度推广到焦炉、烧结机等铁前其它工序。同时组织相关专业人员,对高炉工序的过程控制参数进行细致的梳理,经多轮讨论,制订了《铁前系统关键工序质量控制管理办法》、《铁前大宗原材料采购技术条件与按质论价条款》、《涟钢配煤配矿管理制度》、《铁前系统预警管理办法》、《铁前外围保障相关规定》等基础性管理文件,改变了铁前工序工艺过程控制随意性较大、规范性不强的局面。同时还建立起对各工序的日跟踪、周分析、月总结体系,并对铁前各工序定期开展标准化作业检查。这一切使得铁前工序的基础管理得以显著加强。

2.4 内部精细管理

在公司各个层面的支持下,高炉所需优质原、燃料有保证,高炉技术工作人员实施新的制度的基础上,高炉的基础管理工作也做出了较大的改变,由之前的粗放型管理逐步走向精细化管理,杜绝了因岗位操作人员的原因影响高炉:

一是建立炉前主要控制参数台账。炉前出铁由以前经验式管理逐步由具体参数量化管理替代。将铁口出铁的影响因素逐步细化,根据具体情况,追溯铁口炮泥质量、开口设备、开口操作(冒泥、卡钻杆)、组织管理、外部影响等原因,任何影响到出铁的因素均做到有迹可循,并及时解决。高炉出铁状况大幅提升,高炉出铁炉数由之前的日均12 炉逐步减少为日均10 炉,单次出铁量由550 t/炉增加至700 t/炉,炉前出铁的进步,对炉缸活跃度的提高及高炉的顺行提供了坚实基础。

二是提高布料精准性。原、燃料在料罐中经过溜槽到达高炉,然后分布到指定位置,8 高炉以前使用的是圆弧形溜槽,在实际生产过程中,炉料容易沿着圆弧形的溜槽侧面滑出去,导致部分炉料没有按要求布到预定位置,从而使高炉调剂大打折扣,根据这种情况,2017 年更换为矩形溜槽,消除了布料过程中炉料从溜槽侧面滑出去的情况,增加了炉顶布料设备的精准性;同时,以前因炉顶操作人员对岗位的不熟悉及工作责任心不强,很多时候都会因各类原因造成高炉的小幅度亏料线,同时高炉操作者对于低料线的危害也认识不够,认为小幅度的低料线影响不大,实际上低料线对高炉的热制度及气流分布有着巨大的影响,对此情况,车间加大了对相关操作人员的岗位培训、系统学习,同时加大对相关责任者的考核力度,基本杜绝了低料线的情况。

三是加大相关岗位人员管理力度。如之前高炉修补炉前渣、铁沟,同时对于渣处理的设备维护等等方面,往往有各种 “原因”引起处理时间不够导致出现连铁的情况,为此,对设备维保人员进行重新分配,由原检修厂划到铁厂,再分配到车间,由车间直接领导,对相关岗位人员提出具体要求,建立分流制度以及合理的绩效分配制度,员工积极性大幅提高,当前因此类情况影响的连铁次数大幅度减少,以2017 年10 月为例,全月连铁(包含出铁时间短封铁口)共8 炉,而同比2018 年10 月全月连铁仅为2 炉。

3 取得效果

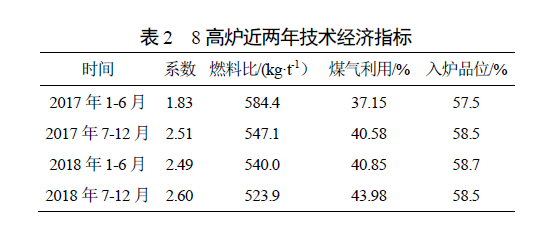

通过上述一系列措施,8 高炉取得了较好的成绩,高炉量压稳定性明显提高,基本消除了滑料、滞尺现象,煤气利用显著提升,同时高炉抗波动性能也大幅提高,尤其在应对吃水焦方面,8 高炉吃水焦持续时间较长的2016 年7 月份,水焦时间持续近35 天,期间利用系数为2.28、燃料比562 kg/t.Fe,而2018 年7 月水焦时间持续近50 天,利用系数达2.57,同时燃料比降至535 kg/t.Fe。高炉炉况自2017年7 月开始,始终处于一个比较稳定的状况,产量指标稳定,利用系数稳定在2.50 水平,同时燃料消耗指标也有较大进步,由之前545 kg/t.Fe 降至当前520 kg/t.Fe 左右,近两年来主要技术经济指标如表2。

4 结语

a. 好的原、燃料条件是高炉顺行的基础,如何给高炉提供优质、稳定的炉料,首先要加强进厂物资的管控,规范原、燃料的取、制样流程,保证入炉原、燃料质量;其次优化焦化、烧结的配煤、配矿结构;然后在工艺上需要有技术上的进步。

b. 高炉制度的调整,重点要把握好中心及边缘两股气流的平衡,也要注意上、下部制度之间的匹配,同时在调剂过程中,炉内煤气流的自身调整也需要一定的过程,调剂效果往往会有一定的滞后性,操作过程切莫心急。

c. 高炉的稳顺除去原料及操作外,管理的重要性也非常明显,设备状况和岗位人员的操作水平及责任心对高炉的长周期稳顺影响较大。

(责任编辑:zgltw)