-

摘 要 济钢3200m3高炉使用低品质资源矿冶炼,渣比、炉渣中A12O3等指标较国内同类型高炉明显偏高,由此带来产量下降、燃料消耗升高等问题,通过优化操作调剂,并在此基础上优化炉料结构,合理挖潜现有工艺技术条件,实施较低硅冶炼操作等,保持炉况稳定顺行,高炉利用系数、燃料比等指标保持在较好水平。

关键词 高炉 低品质 工艺技术

1 前言

为适应市场、降低生铁成本,济钢3200 m3高炉开展优化原料降低生铁成本的攻关试验,入炉品位降低,渣比、渣中Al2O3大幅度升高。面对原燃料条件及炉况的变化,通过创新宏观操作理念,强化炉况管控,优化操作调剂,推行炉况精准化、趋势化管理,为适应低品质炉料冶炼提供良好的炉况基础,并在此基础上优化炉料结构,合理挖潜现有工艺技术条件,探索出一套适合济钢高炉低品位条件下的技术路线,实现了指标的持续优化和成本的持续降低,经济效益显著。

2 原料条件变化及其带来的技术难题

2.1 原料条件

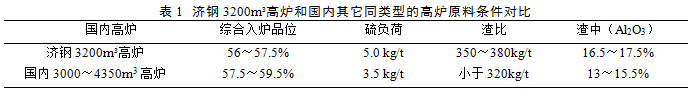

和国内其它同类型的高炉相比,济钢3200m³高炉原燃料条件的劣势主要表现如下几个方面:

同时济钢3200m³高炉的原料还具有热态性能较差、碱金属含量高,成分波动大等诸多不利因素。

2.2 低品质原料给高炉操作带来的技术难题

低品质料的大量配加,给高炉的顺行带来很大的威胁,具体表现如下:

(1)渣比升高,高炉下部软熔带和滴落带透气透液性变差,风压和压差升高、高炉不接受风量,威胁高炉顺行和强化;煤气利用变差,消耗升高,不接受提高煤气利用率等改善高炉技术指标的措施。

(2)高Al2O3渣系炉渣粘度大,热稳定性差,增加炉缸渣铁滞留率,高炉下部及炉缸透气透液性变差,使得炉缸的工作状态进一步变差,铁口不好维护,对角的两个铁口铁水温度和出铁量明显偏差。

3 创新宏观操作理念,为适应低品质炉料冶炼提供良好的炉况基础

3.1 创新思维,解决低品质原料带来的技术难题

针对低品质资源高炉冶炼的技术障碍,根据“顺行是基础,炉缸是核心,风量是生命线”的大型高炉操作原则,创新提出强动力冶炼理念,并制定总的技术思路如下:

(1)高炉以提升风量、提高风速为核心,实现大风量、高风速冶炼,使初始气流吹透中心,吹活炉缸,减小炉缸“死焦堆”空间体积,增强炉况的顺行程度,提高炉缸受风能力和炉况抵抗能力;

(2)通过上下部调剂相结合控制软熔带的合理的形状和位置,达到气流合理的二次分布和提高间接还原区间,提高煤气利用的目的;

(3)以选择合适的镁铝比为手段,以降低炉渣粘度,提高炉渣热稳定性和良好流动性为目的,从高炉热力学条件入手继续优化渣系性能。在保证铁水物理热1520℃的同时,优化热制度,逐步降低铁水硅素,实现高Al2O3、高渣比、低品质矿下的低硅冶炼。

3.2 下部送风制度的优化

风口循环区是煤气流分布的起点,对气流二、三次分布起主导作用。理论研究表明,当炉缸循环区深度之内所占的面积是炉缸总面积的50%时,高炉可获得最佳的透气性和燃料比,由此计算,3200m3高炉理论最佳循环区深度L=1.858m,以此结合高炉开炉以来指标较好阶段的历史数据,根据理论公式:

L=0.88+0.000092E-0.00031Pc/n

(L—循环区深度,E—鼓风动能,Pc—喷煤量,n—风口数量)

计算出3200m3高炉理论下限鼓风动能15500kg∙m/s。在此原则指导下,确定通过以整体缩小进风面积来优化下部送风制度。

根据济钢3200m3高炉开炉以来的实践经验,将风口面积由初期的0.43m2缩小到到0.41m2以内,将标准风速、鼓风动能由初期的230~235m/s、13000~15000kg.m/s提高到标准风速≥250m/s、实际风速≥270 m/s、鼓风动能16500~17000kg.m/s。

3.3 上部装料制度的创新优化

济钢3200m³高炉开炉初期使用带中心加焦的布料模式,在当时也取得了较好的技术经济指标,但随着原燃料质量不断下滑,低品位经济料的大幅配加,这种布料模式逐渐的不能满足生产需要,主要表现在透气性差、压差高、不易加风强化,煤气利用率低、燃料消耗偏高。

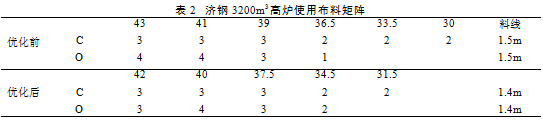

通过反复论证,济钢3200m³高炉决定取消中心加焦,使用平台加漏斗的布料模式,逐步修正并固化了高炉布料制度基本操作参数的控制标准:

(1)逐步优化矿石角差,由之前的5.5~6.5逐步至扩大至6.5~7.5º,使矿石平台保持在1.2~1.5m左右的宽度,减小中心无矿区的面积;

(2)以炉喉径向煤气分布合理为原则,确定了十字测温和炉顶温度控制标准,指导高炉径向矿焦比的调整,提升煤气利用率;

(3)随着风量的提升,围绕料面形状稳定、中心气流畅通但又不过吹的要求,逐步减少内环空焦档位的焦量,并平铺矿层。

通过调整,炉内圆周气流及操作炉型稳定性提升,炉顶温度由的以前的130~160℃降低至110℃左右,铁水物理热充沛,炉况稳定性增强。

3.4 优化操作调剂,积极推进低品质原料条件下的低硅冶炼

(1)通过优化上部调剂提升煤气利用,为低硅冶炼提供热量基础

利用“平台+漏斗”无中心加焦布料模式的优势;济钢3200m3高炉煤气利用率长期维持在49%左右的水平,在入炉品位不断降低的前提下,燃料比控制在495~505kg/t之间。煤气利用率的提升,规避了经济料条件下燃料比了大幅度上升,促使渣铁物理热上升,为低硅冶炼打下了基础。

(2)挖潜现有工艺条件,实施高风温、高顶压操作

提高风温使用水平,使高温区下移,进一步抑制硅的还原。正常炉况时,风温不作为调剂炉温手段,配合适量加湿,风温使用水平大幅度提升。

提升顶压水平,使炉内煤气中Pco值升高,可抑制硅的还原。自2015年以后开始尝试提升顶压水平,目前3200m3高炉提升至230kpa以上。

(3)优化造渣,控制适宜碱度、渣中氧化镁

在冶炼实践中,针对济钢高炉的高Al2O3渣系特点进行优化,将炉渣的二元碱度控制在1.18-1.22之间,为增加渣中MgO含量,适当配加蛇纹石,将镁铝比控制在0.5-0.6之间,解决低硅冶炼中单独提高炉渣碱度后带来的炉渣流动性变差的问题。

(4)优化炉前出铁制度

低品位高渣比冶炼给炉前出铁带来一定的难度,由于渣比较高,容易出现渣铁排放不及时造成憋风现象,因此出台炉前出铁控制标准,加强炉前作业的管理,减少憋风次数和程度,维持操作炉型和气流的稳定。

3.5 推行炉况精准化、趋势化管理,建立定期处理炉况的运行机制

为保证炉况的长期稳定顺行,建立炉况宏观管控体系,形成一系列的管理制度及技术创新,为高炉指标持续改善奠定基础。

通过推行《3200m³高炉岗位考核制度》,统一思想,明确思路,并强化执行力的考核;利用高炉趋势化管理的方法来发现问题并及时给予预防性的解决;考虑长期使用经济料对炉况的不良影响,制度了《3200m³高炉风量萎缩应对机制》、 《3200m³高炉炉缸活性的控制与管理》、 《3200 m³高炉炉况失常快速处理应急预案》等一系列预案及制度,对炉况进行定期处理,确保经济冶炼条件下的炉况 稳定。

4 在炉况稳定的基础上,进行优化挖潜降成本

4.1 实施“三提一降”,对炉料结构进行优化,充分发挥结构降成本优势

(1)提高烧结料中经济料比例

通过提高优化原料结构,3200 m³高炉所用烧结一直配加塞矿,新鲜料中塞矿及高硅矿比例最高达到35%以上。随着塞矿比例的提升,同时对熔剂结构优化,轻烧白云石、石灰石粉等熔剂增量使用,促使烧结成本有效的降低。

(2)提高入炉烧结配比

通过提高入炉烧结矿配比带动结构优化,2016年3200 m³高炉烧结矿配比基本保持在75%以上。

(3)提高入炉块矿比例

通过提高块矿比例,持续探索经济炉料结构,高炉大量消化罗伊山、海南矿等劣质块矿,有效促进结构成本降低。

(4)降低普通球的配比

通过入炉结构的优化,目前价格较高的普通球团在3200 m³高炉炉料结构中比重大幅降低至5%左右。

4.2 加强设备管理,降低休慢风率

通过加强设备基础管理,完善车间内部设备包机责任、设备事故管理办法,做到分工到人,职责清晰,提升职工的工作责任心,实现了三个月一次的长计划检修周期,保障了炉况的长期稳定运行。

5 取得效果

5.1 炉况稳定性改善,高炉接受风量能力大幅提高

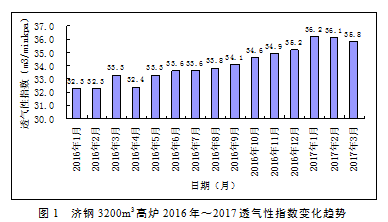

通过推行强动力理念并付诸于冶炼实际,高炉风量水平不断提升,透气性指数逐步改善,提高了高炉炉况抗干扰能力,为低品质料冶炼提供炉况基础。

5.2 主要指标完成情况

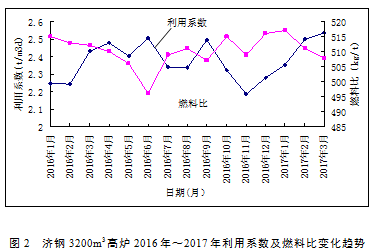

通过以上各方面的优化,济钢3200m3高炉在高渣比、高渣中Al2O3的情形下,利用系数及燃料比保持了较好的水平(进入冬季以后,受雾霾限产影响,高炉11、12月指标有所下滑)。

6 结语

(1)通过强化炉况管控,优化操作调剂,推行炉况精准化、趋势化管理,确保了济钢3200m³高炉在低品质原料条件下的炉况稳定顺行。

(2)积极适应经济炉料结构,实施低硅冶炼操作,并进行一系列的挖潜降本工作是济钢3200m³高炉降低成本的有效措施。

(责任编辑:zgltw)